国内で開発進む魚類のゲノム編集マダイとトラフグ

ゲノム編集食品が市場に出回るのは

特定の遺伝子を壊す新しい技術、ゲノム編集を使って食品や動植物の開発・実用化が矢継ぎ早に進められているなか、日本で実際に流通しているゲノム編集食品は、トマトと魚類のマダイ、トラフグです。今回は、ゲノム編集魚の流通の実態と問題点を取り上げます。 |

|

「22世紀ふぐ」として宣伝されているゲノム編集トラフグ |

現在、日本で開発中の他の魚介類は、低刺激応答性クロマグロ、養殖用カタクチイワシ、低攻撃性マサバ、おとなしいマグロなどです。リージョナルフィッシュ社は、魚類10品種、エビやイカのような無脊椎動物10品種の計20品種の開発を同時に進めており、そのすべてを今後2〜3年で市場に出すとしています。

「日本のすしは食べられない」

海外NGO 皮肉たっぷりに警鐘

ゲノム編集食品認めないインドネシアに進出

さらにリージョナルフィッシュ社は昨年8月にインドネシアへの進出を表明。インドネシアのアルナ社と共同で、JETRO(ジェトロ、日本貿易振興機構)の運営する事業に参加することになりました。今年1月には、日本消費者連盟とOKシードプロジェクトがインドネシアの農民・市民グループと意見交換を行いました。インドネシアではゲノム編集食品を認めていないこと、どこで何が行われるのか情報もなく、土壌や水系、自然環境、漁業に対する影響への懸念が表明されました。

さらに、小規模沿岸漁業関係者からは、ゲノム編集のようなバイオテクノロジーが知的財産権による開発技術の囲い込みを行うことから、漁民の漁業主権への問題も指摘されました。

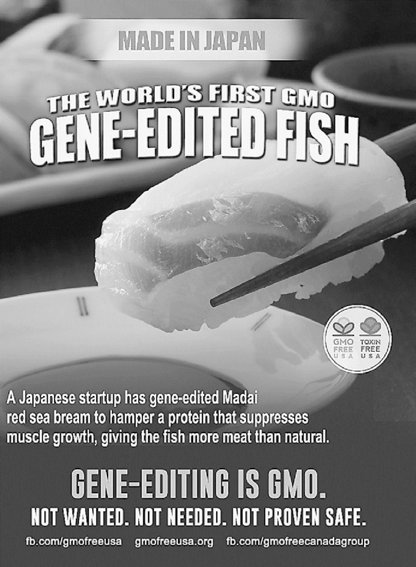

ゲノム編集魚類の日本での実用化について、アメリカのNGO「GMOフリーUSA」は、ゲノム編集が遺伝子改変技術であることを示し、「日本のすしは食べられない」と、皮肉たっぷりに警鐘を鳴らしています。

|

「日本のすしは食べられない」と皮肉る「GMOフリーUSA」のポスター |

すしチェーン店等18社に質問状

日本消費者連盟と遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーンは、すしチェーン店と海鮮居酒屋チェーン店の合計18社にゲノム編集魚の取り扱い等についての質問状を送りました。9社から回答があり、「使用しない」と明確に回答したのは3社でした。その理由を「安全性に疑問があるから」「消費者が不安を持たないか懸念があるから」などとしています。リージョナルフィッシュ社等とゲノム編集魚の共同開発を発表したスシローの親会社の回答は、「現時点では明確な方針を定めていないので回答を差し控える」でした。

大量生産・大量消費が

ゲノム編集開発を後押し

21世紀の水産を考える会代表理事 石井 久夫さん

遺伝子組み換えやゲノム編集による魚の養殖が、なぜこれだけ進んでいるのか? 東京・築地市場でセリ人歴35年の石井久夫さん(NPO法人21世紀の水産を考える会代表理事)に解説してもらいました。

世の中の商業の主体が「大量生産・大量消費型」になっており、それに合わせて魚介類の生産と供給体制が変化してきたといえます。日本でいえば、終戦までの街中には、中小・個人の小売店しかありませんでした。そこで働く人たちは「職人」が主流でした。

その後、量販店が生まれ、今では「量販店主流」の時代になり、働く人たちも「アルバイト主流」の時代になりました。通常、大量生産、大量消費型の大型量販店の仕入れは、計画的でありかつ大量の事前発注方式です。「定量、定質、定価、定時」の「四定条件」を事前に満たす必要性があるので、日々、質、量、単価が変化するたくさんの魚介類の「自然魚」よりも「養殖魚介類」、または、「冷凍魚介類」の方が販売しやすいのです。

魚業界におけるもう一つの課題は「天然の魚介類の目利き人」の不足です。「目利き人」とは品質の良し悪しを見定めるだけではなく、それを価格に数値化できる人のことです。世の中の天然魚介類は「四季」に応じてだけではなく、常に質と量が変化しています。そして「日々変化する自然界の魚介類の量と質」に応じて、市場の「目利き人」がその価値を日々定めてきたのです。アナログからネット、デジタル方式の時代になっていることが、養殖魚時代に向かっている要因のひとつだと思われます。

[2023年3月]

農民運動全国連合会(略称:農民連)

本サイト掲載の記事、写真等の無断転載を禁じます。

〒173-0025

東京都板橋区熊野町47-11

社医研センター2階

TEL (03)5966-2224

Copyright(c)1998-2023, 農民運動全国連合会