近づく東京都議選(7月3日告示 12日投票)(1/2)

7月3日告示、12日投票で東京都議選が行われます。オリンピックを看板にした大型開発、新銀行東京など税金の無駄遣いの都政を許すのか、それともくらし・福祉・教育・農業優先の都政に転換するのかが問われる選挙です。東京の農業をめぐる現状はどうなっているのか、検証しました。

検証どうする都市農業振興オリンピック看板に大型開発優先の石原都政「東京都で作られていない品目はビートぐらい。奥多摩のような山間地、小笠原諸島のような島しょ部もあり、高原野菜から亜熱帯産のものまでほとんど栽培できます。量販店には地場産コーナーが置かれ、直売所も大小さまざま。東京で生まれた小松菜は全国に普及しています。日本で『東京に農業はいらない』という議論は、世界の中で『日本に農業はいらない』ということと同じです」。財団法人東京都農林水産振興財団・東京都農林総合研究センターの荒木俊光さんは、東京農業をアピールします。

「農業収入をもっと増やしたい」の声を聞かずに東京の農家の販売・栽培形態をみると、2005年の調査によれば、店や消費者に直接販売する農家の割合が50・1%で、道府県16・6%の3倍以上になります。環境保全型農業に取り組んでいる農家の割合は、道府県46・3%を大きく上回る68・6%にのぼります。さらに農業後継者の状況をみると、自家農業だけに従事または自家農業が主で同居の農業後継者がいる農家の割合は、道府県6・5%に対して、都は26・6%になっています。こうした先進的な農家が多い一方で、農業の縮小・後退が進んでいるのも現実です。農地面積は1992年から07年までに26%減り、8090ヘクタールに。農家数も95年から05年までに21・1%減り、1万3700戸になりました。野菜の自給率も91年から05年までに11・1%から5・4%に半減しました。 東京の農業について、「今後も農業収入を増やしたい」と考えている農家は46%、「現状維持でよい」という農家と合わせれば96%にのぼります。消費者も「東京に農業・農地を残したい」と考えている人は81%になっています。

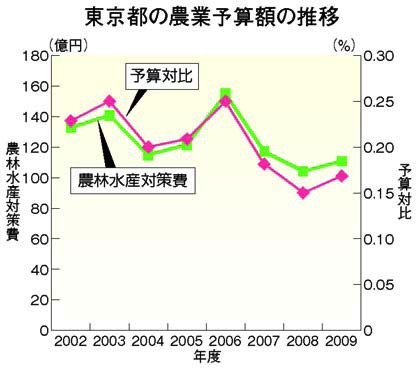

予算は低い水準、農業に冷たい石原都政「東京で農業を続けたい、残したい」という農家や消費者の願いに反して、都市農業に冷たいのが石原都政です。

さらに石原都政は、05年度に農業、畜産、林業の各試験場を統合し、農林総合研究センターとして、財団法人東京都農林水産振興財団への移管を強行しました。都が責任をもって農林水産業の振興を図るべきなのに、その技術的基盤を担う試験研究機関を都の責任から切り離したことは、食や農に対する行政の後退そのものです。 東京農民連は、農業に対する行政、農業者、住民のそれぞれの責務を明確にするために、大阪府や神奈川県のように「都市農業振興条例」の制定を求めています。しかし都は「『農業振興プラン』があるから『都市農業振興条例』は必要ない」と制定に背を向けています。

自、公、民は「石原都政応援団」になってこうした石原都政の応援団になっているのが自民、公明、民主、生活者ネットの各党です。日本共産党以外の各党は、予算案や各試験機関の統合・移管に賛成しました。日本共産党都議団は、「農業を東京の基幹産業と位置づけよ」と主張し、都市農業の振興、都民の食の安全を守るために、都民と力を合わせて全力をあげています。 06年4月には、「獣害対策基本計画」をまとめさせ、従来の対策に加えてハクビシン、アライグマなど被害対象動物を追加し、島部を対象範囲に追加させました。 07年秋の台風による奥多摩地域のワサビ田被害に対しては、議員が現地にかけつけ、地元農業者との協議を重ねるよう改善を求め、都は、地元と協議をしながら復旧対策を進めるとしました。 島しょ部対策でも、島しょ貨物運賃補助について、07年5月から魚介類を対象品目として拡充させ、08年11月には、運賃補助率を30%から50%に引き上げさせました。 東京農民連の斎藤勇事務局長は「都議選は、東京の農業の将来を決める大事な選挙です。私たちの願いを託せる政党、候補者を一人でも多く都議会に送りましょう」と呼びかけています。

まちづくりの中に農業・農地の役割生かそう 武蔵大学教授 後藤 光蔵さん

|

[2009年5月]

農民運動全国連合会(略称:農民連)

本サイト掲載の記事、写真等の無断転載を禁じます。

〒173-0025

東京都板橋区熊野町47-11

社医研センター2階

TEL (03)5966-2224

Copyright(c)1998-2009, 農民運動全国連合会