世界の穀物市場の動向

国内農業生産の課題

資源・食糧問題研究所 柴田明夫代表の講演(要旨)

農政ジャーナリストの会が10月29日に都内で開いた研究会で、「資源・食糧問題研究所」の柴田明夫代表は、「世界の穀物市場の動向と国内農業生産の課題」のテーマで講演しました。

現在、世界の人口は増え続け、2013年の72億人から2050年には96億人に達しようとしています。なかでも途上国は24億人増加する見込みです。

|

講演する柴田さん |

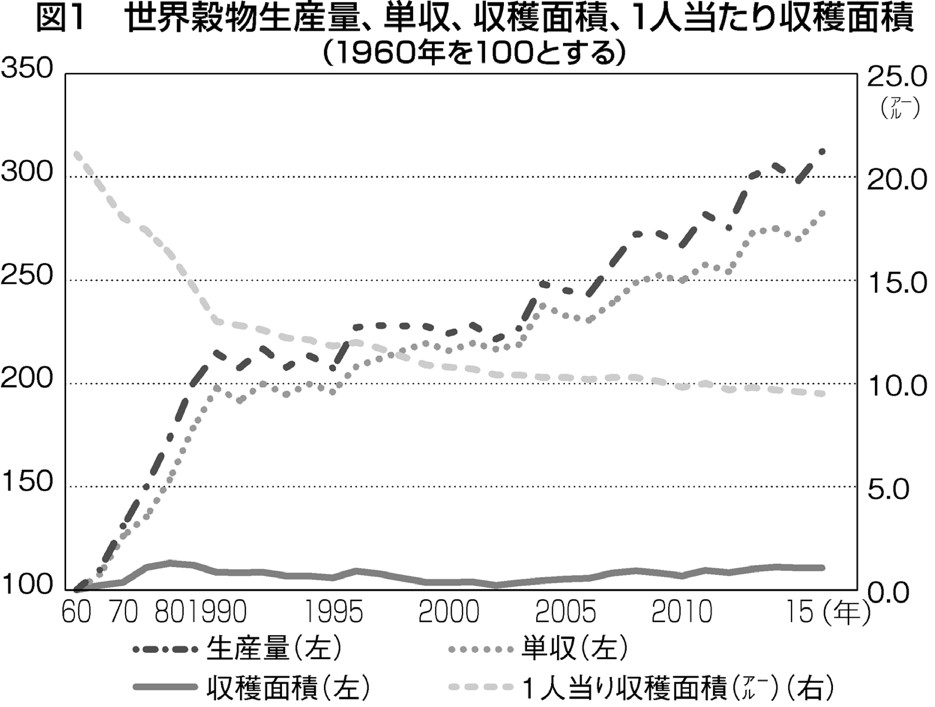

世界の収穫面積は、1960年からずっと横ばいです。しかし、生産量と単収は右肩上がりに増えています。(図1)

世界の食糧需給はひっ迫

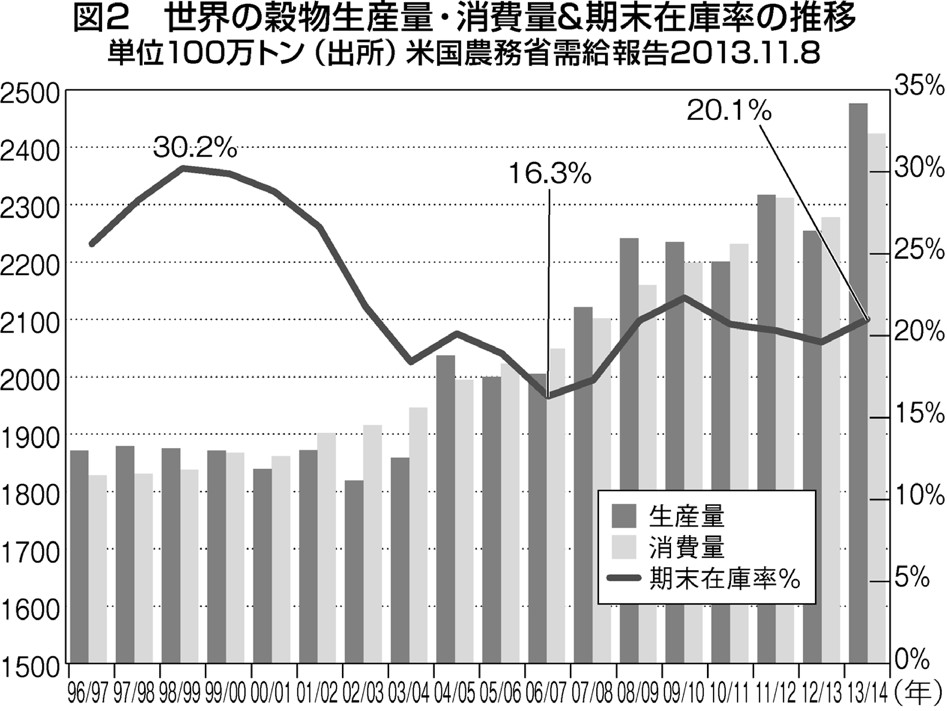

世界の食糧需給の現状はどうか。世界人口は1970年37億人から2015年には73億人と1・9倍になり、世界の穀物需要は70年の11億トンから15年には25億トンと2・2倍に増加します。途上国の所得向上に伴う食肉需要の増加とバイオエタノールの急増がその要因です。

2030年の需要見通しを予測すると、世界人口は2030年には86億人に達し、1人あたりの穀物消費量は346キログラムで、世界の食糧需要(一人当たりの消費量×人口)は30億トンとなります。

食糧供給の現状はどうか。穀物単収は、1ヘクタール当たり1962年の1・4トンから2013年に3・5トンと2・5倍に拡大しました。ただし、その伸び率は、1960年代の年3%から70年代2%、80年代後半以降は1・5%へと低下しています。近年は、主産地での干ばつの影響もあり、生産量は伸び悩んでいます。

食糧供給の2030年の見通しをみると、穀物収穫面積は、2002年〜04年比10%増の7・3億ヘクタール。単収は1ヘクタール当たり2・9トンから4トンになる見通しです。

世界の穀物収穫面積の約3割を占めるかんがい農業は、地下水枯渇などが問題になっています。今後、地球温暖化や水不足問題など新たなリスク要因が生まれています。

こうして、2030年の世界の食糧供給(収穫面積×単収)は29億トンとなり、世界の食糧需給はひっ迫傾向が強まり、わずかな需給バランスの変化でも価格が大きく変動します。世界の穀物事情からも同様のことがいえます。(図2)

不安定化する世界の食糧市場

今世紀に入って、世界の食糧市場は一段と不安定化しています。市場規模・価格水準とも新たなステージに入りました。一つは、投機マネーなどの穀物価格の変動リスクが拡大し、世界的な商品化、機械化、化学化、バイテク化による農業の工業化、脱自然化、単作化などの農業開発ブームが進んでいます。

一方で、地球温暖化・水不足、植物の多様性喪失、土壌劣化などの進行、需要面での中国の大豆、トウモロコシの輸入拡大予想に加えて、中東・北アフリカ地域での輸入拡大が予想されます。

日本 地域を支える稲作農業

世界的な食糧事情のもと、日本の農業生産の課題は何か。

哲学者の鶴見俊輔氏が次のように言っていました。「『まるごと(whole)』と『全体(total)』とは異なる。『全体』はあくまでも均質集合体としての意味で、その構成要素に相互関連性はない。これに対して、『まるごと』は、その構成要素が相互に結びついて、人間の手・足・指・頭・目などがそれぞれ有機的に働くイメージである。農村(地域経済)の生活では、これまで農地、水、水源涵養林、人といった構成要素が、『全体』としてではなく、『まるごと』として有機的に働いてきた」と。

私は、それを維持・保全してきた最大要素が稲作農業だと考えます。しかし、米生産が800万トンを割り込むようになれば、そうした国土を「まるごと」保全していく機能が決定的に失われてしまうと危惧しています。

その点で、2012年に発足した第2次安倍内閣は、今日に至るまで矢継ぎ早にアベノミクス「農業改革」を打ち出してきました。農業とは無関係の「規制改革推進会議」が改革の方向を示し、農水省がその手足となって実行してきたのです。

安倍内閣が一貫して推進するTPP(環太平洋連携協定)発効の真のねらいは、農業の「関税」撤廃よりも、「非関税障壁」の撤廃にあります。TPPを強力に推進し、最もメリットを得るのは誰か。そこに、米多国籍企業の姿が見え隠れしています。

TPPの日本農業への影響は、(1)食料自給率の低下、(2)農業の衰退の加速、(3)食の安全に関わる規制緩和(食品添加物の承認圧力)、(4)食品市場の競争激化、(5)米多国籍アグリ企業の支配力の強化――にあります。

世界の食糧市場が不安定化するなか、日本は農業資源をフル活用し、自給力を高めることは待ったなしです。しかし、安倍内閣は、農協法、農地法の「2つの岩盤」を破壊しました。なかでも農協「改革」は、「工業の論理」に立った改革であり、農業の評価を「もうかるか、もうからないか」「効率が良いか、悪いか」の二分法で行っていることに違和感を覚えます。全国の地域農協は「もうかるか、もうからないか」でなく、その地域に根差した存在であり、総合農協の役割もそこにあります。

また、日本の農業経営を2015年の農林業コンセンサスでみると、全国約138万の農業経営体のうち組織経営体は増えているとはいえ、2・2万にすぎず、家族経営体が134・4万と圧倒的です。経営耕地面積でも家族経営体は291万ヘクタールなのに対し、組織経営体が53・3万ヘクタールです。日本農業は、家族農業をはじめ、さまざまな担い手により成り立っており、その潜在力=自給力を発揮しています。家族農業の優位性は、国際家族農業年のように、国際的にも注目されています。

政府が進める規模拡大はファームサイズを拡大しているだけであって、農業経営がよくなっているわけではありません。鳥獣被害や水管理などに効果を発揮するICT(情報通信技術)の導入をはじめ、資源のフル活用、付加価値の増大など、6次産業化と水稲を中心とする地域での複合経営をめざすべきです。

食品加工、環境(里山・水・森林)、医療介護、再生可能エネルギー(小水力、太陽光)、文化などの資源をあわせもつ農業・農村を見直すことが大事です。その点、地域再生に向けて、総合農協の果たす役割と責務は大きいと考えます。

◇

柴田明夫 1951年生まれ、東京大学農学部農業経済学科卒。76年に丸紅(株)に入社、2006年丸紅経済研究所所長、10年同代表、11年10月に資源・食糧問題研究所を開設、代表に就任。

(新聞「農民」2018.11.12付)

|