非核の流れが進むなか

原爆稲を栽培

栃木県上三川町 上野長一さん(66)

さらなる前進へ決意新た

広島、長崎への原爆投下から73年。長崎で被爆し、植え継がれてきた原爆稲を栽培し保存している上野長一さんは、今年も非核・平和への思いを新たにしています。

昨年、核兵器禁止条約が国連で採択され、核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)がノーベル平和賞を受賞。今年に入っても米朝首脳会談が開かれ、朝鮮半島の非核化が議論されるなど、非核・平和の流れが世界で広がっています。

|

「今年の生育は順調」と話す上野さん=7月18日 |

原爆稲は、長崎への原爆投下後の1945年10月、爆心地から500メートルほどの焼け野原になった浦上天主堂横の水田で稲が自生していたもの。九州大学農学部の原爆調査団が発見・採取し、植え継いできたものです。

原爆稲の存在を知った上野さんは、「戦争のない平和な世界はみんなの願い。自分も農業を通じて、核兵器の問題を考える一つのきっかけを提供したい」と、稲の種子を取り寄せ、栽培を始めました。

本紙でも、2007年8月13日付で取り上げました。その後、日本農業新聞、地元紙などのマスメディアに取り上げられ、「原爆稲」の存在は各地で知られることになりました。

2010年には、名古屋で開かれたCOP10(生物多様性条約第10回締約国会議)で多くの品種とともに原爆稲が展示されました。ニューヨークの国連本部で行われた核実験禁止核不拡散条約(NPT)再検討会議では、農民連の吉川利明事務局長(当時事務局次長)が参加し、英語と日本語の「原爆稲」のパネルとチラシを持って、会議参加者にアピールしました。

現在の非核の流れの前進には、こうした地道なアピールの積み重ねがあります。上野さんは「武器よりも話し合いの方が効果的です。その手段として、核戦争の生き証人である原爆稲があるのです」と力を込めます。

メディア以外にも、国会議員や歌手の加藤登紀子さんが視察に訪れるなど、原爆稲を通した交流は広がりと深まりをみせています。

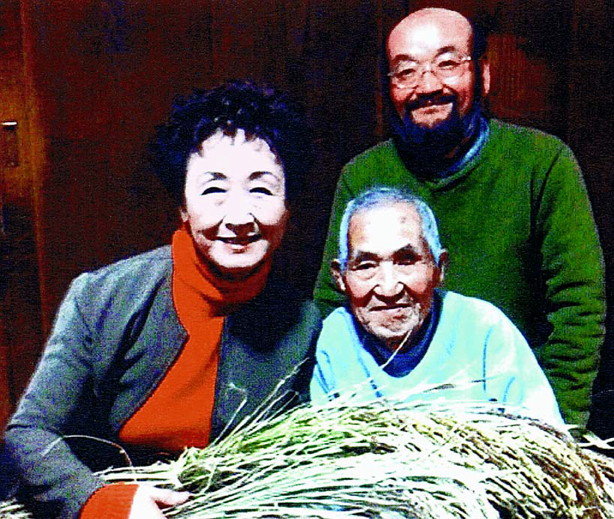

|

加藤登紀子さん(左)を招いて=2010年11月22日 |

上野さんは、今も小学校の非常勤講師を務め、子ども達に田んぼとその生きものについて発信しています。

今、TPP(環太平洋連携協定)やFTA(自由貿易協定)推進、低米価、主要農作物種子法の廃止など、農業を取り巻く状況と在来種を守る取り組みの将来が危惧されています。

しかし、こういうときだからこそ、上野さんは、人と人とのつながりを大切にし、子ども達を田んぼに招いて、種子や生きものを慈しみ、種子をまいてから食べるまでのプロセスを実感してもらう必要性を感じています。

上野さんの米づくりへの探求は続きます。

(新聞「農民」2018.8.27付)

|