種子法廃止後の対応を

余儀なくされる道府県

たねと食とひと@フォーラム

アンケート結果公表

主要農作物種子法(種子法)が4月に廃止された下で、各都道府県はその対応を余儀なくされている――。「たねと食とひと@フォーラム」が6月23日に開いたシンポジウム「種子法廃止後のたねのゆくえ」(都内)で明らかになりました。

全都道府県から回答

種子法廃止を踏まえて、「たねと食とひと@フォーラム」は4月、47都道府県に、種子法廃止後の措置についてのアンケートを実施。全都道府県から回答が寄せられ、関心の高さを示しました。

各県の種子事業関連予算については、おおむね前年度と同額でしたが、「引き続き種子生産の経費を織り込んで地方交付税を配分することを決定」している総務省は、「状況が変われば見直す」とも表明しています。また、「中長期的に都道府県の役割が維持されるかどうかは、見通せない」(農業団体関係者)という見方もあります。

さらに、アンケートの結果では、県としての責任は継続するも、種子法廃止に伴う対応を余儀なくされていることがわかりました。

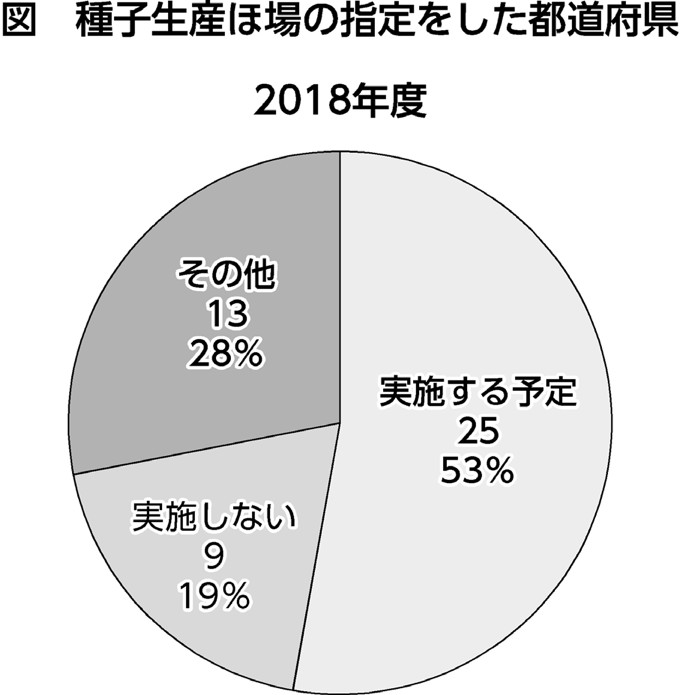

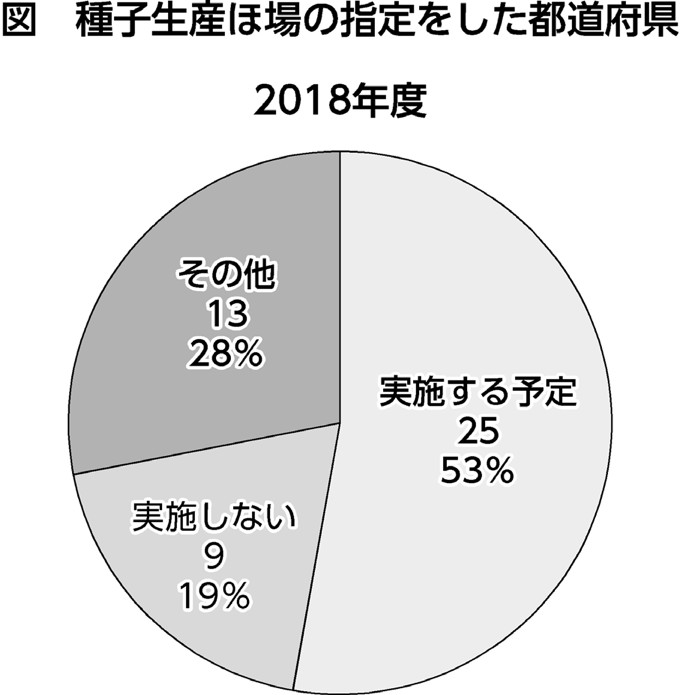

種子生産ほ場の指定について、2017年度は「実施した」県が46、「実施していない」県が1だったのに対し、18年度は、「実施する予定」25と大幅に減り、「実施しない」9、「その他」13となっています。

苦労がしのばれる

コメンテーターとして参加した、京都大学大学院の久野秀二教授によると、各都道府県の種子事業についての文言で「指定」という言葉を「認定」「承認」と言い換えたり、「審査」を「検査」に変えたりなど、「(廃止法に配慮しようとしている)都道府県の苦労がしのばれる」と指摘しました。

|

報告する久野教授(左)ら |

独自の条例を制定した、新潟、埼玉、兵庫をはじめ、ほとんどの県で要綱・要領を新たに制定・施行しているか、既存の要綱・要領の改訂で対応していることが判明しました。

久野教授は、最後に、「主要農作物種子制度の役割・意義を正しく理解するとともに、公的種子事業の必要性を国・都道府県・農協に訴え、事業継続を応援すること、各都道府県の種子事業に対する予算措置を継続的に監視する」必要性を強調。「地域と日本の農業を守る運動(食料主権)と一体になって種子を守る運動を進めよう」と呼びかけました。

アンケート結果の詳細は、「たねと食とひと@フォーラム」のウェブサイト(http://nongmseed.jp/)に後日、公表される予定です。

(新聞「農民」2018.7.9付)

|