暴落対策は世界の常識だ!

米価

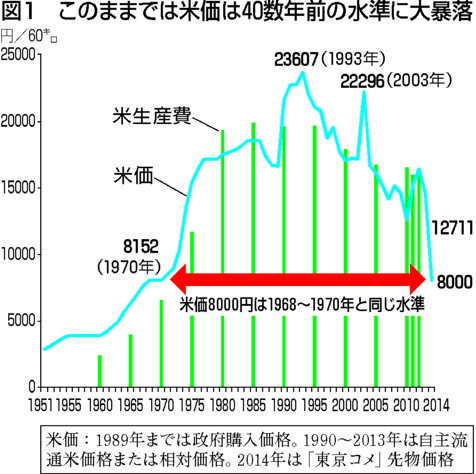

40数年前の水準に大暴落

アメリカでさえやっている暴落対策

米価が1俵(60キロ)8000〜9000円という異常事態に突入しています。相次いで発表されているJAの内金(概算金)は、関東産コシヒカリが9000円、早生品種に至っては7000円台という水準になっています。

大阪堂島商品取引所では「東京コメ」の先物価格がついに8000円を割り込み、7800円に。

8000円は、1968〜70年当時の政府買入価格と同じで、実に40数年前の水準に暴落しかねない事態です(図1)。当時の米生産コストは6587円だったのでコストを償っていましたが、今年はコスト1万6000円の半値で“バーゲンセール”を強いられている構図です。

壊れたレコードか

まさしく「再生産危うい非常事態」(日本農業新聞、8月20日)であり、農民連が要求しているように、「過剰」分を政府が買い入れて市場から隔離し、価格回復をはかることこそが求められています。

ところが、政府から聞こえてくるのは「価格は市場で決まるべき。市場と価格に影響を与える対策はとらない」の一点張り。まるで壊れたレコードか、ナントカの一つ覚えのようです。

しかし、これは世界の「非常識」です。自然相手の農業生産に過剰や不足はつきものであり、作柄や価格の変動に応じて政府が需給調整に乗り出す――これが世界の「常識」です。

市場原理主義と新自由主義の権化であるアメリカでさえやっていることです。EU(欧州連合)も同様です。

アメリカの価格暴落対策は

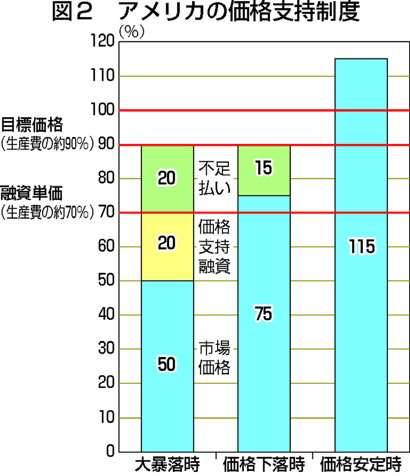

アメリカの価格支持は「不足払い」と「価格支持融資」の2本立てです(図2)。

「不足払い」(価格変動対応型支払い)は、生産コストの90%前後を目安に設定されている「目標価格」を市場価格が下回った場合に、その差額を補てんする制度。通常の価格下落の場合は、この制度だけが発動されます。

さらに価格が下がった場合に発動されるのが「価格支持融資」。

米や小麦、大豆の価格が暴落した場合、農家は政府機関に農産物を「質入れ」して融資を受けて市場から隔離し、価格が回復すれば農産物を引き取って市場で売り、回復しない場合は「質流れ」にします。いわば「国営の質屋」による需給調整です。

「質入れ」の価格(融資単価)は、米の場合、生産コストの70%前後(01〜08年の平均)。日本でいえば1万2000円弱です。

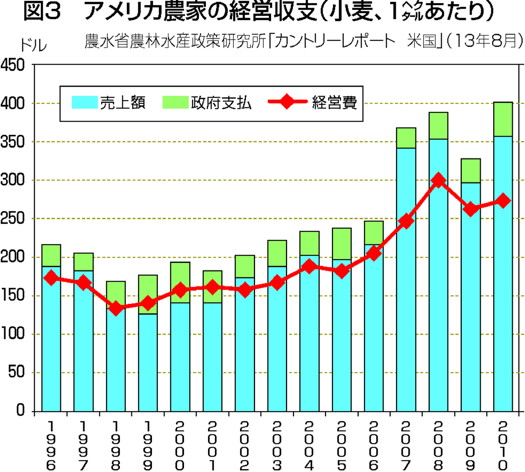

暴落の場合には2本立ての制度が作動し、それほどでもない価格下落の場合は「不足払い」だけが作動する――こういう価格支持制度の結果、アメリカの農民は、基本的にコスト割れを回避できているのです(図3)。

「農政改革」が暴落を促進、今こそ政府は過剰米処理を

農水省の研究者は「世界的にも大規模な米国農業ですら、農産物価格の低迷した場合や自然災害が発生した場合には、農家経営の維持のためには、政府支払が必要不可欠であり、米国農業は政府支払に支えられてきていることが分かる」とのべています(農林水産政策研究所「カントリーレポート・米国」13年8月1日)。

付け加えれば「政府支払」には、「質流れ」に伴う政府負担が含まれています。

米の直接支払交付金(10アールあたり1万5000円)を半減し、米価下落時の「米価変動補てん交付金」を廃止して米価暴落を促進する一方、なんの暴落対策もとろうとしないのが安倍政権の「農政改革」です。

|

低米価を心配しながら稲刈りが始まりました(9月2日、山口県岩国市=山口県農民連・世良輝久さん撮影) |

農民連は「農政改革」を中止することを要求するとともに、出来秋の緊急対策として、暴落を抑えるための過剰米の政府買い上げを強く要求します。

(新聞「農民」2014.9.15付)

|