本の紹介

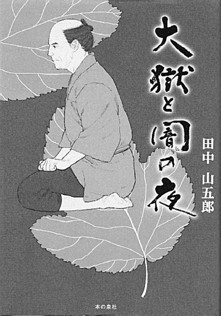

大嶽と闇の夜

田中山五郎著

東京農民連会長が小説を出版

幕末の農民のたたかいを描く

東京農民連会長の田中山五郎さんが幕末に活躍した一農民のたたかいを描いた『大獄と闇の夜』が好評だ。

東京農民連会長の田中山五郎さんが幕末に活躍した一農民のたたかいを描いた『大獄と闇の夜』が好評だ。

1858年の「安政の大獄」は、大老・井伊直弼による武力弾圧で、幕政を批判したとして斬首を含む七十余名の藩士らが厳しく処断された事件。その「末席」に今の福島県「保原村」の百姓、菅野八郎が連座して八丈島に遠島になった。

その訳は、尊王攘夷の思想をもった八郎がかねてより強く憧れを抱く水戸中納言の運動に加わりたいとの思いを書いた手紙が「安政の大獄」の捜査のなかで発見されたからだ。

八丈島に流された八郎は名主、岡右衛門を訪ね、「阿武隈一帯の技術を生かせば温暖なこの地の蚕はたくさん採れるはず」と進言したところ、名主が喜んでこれを取り上げ、八郎に「技術指導」を依頼した。たちまち蚕の増産に結びつき、お上からも島中からも感謝された。

八郎は、蚕の増産やその忠勤ぶりに、思いのほか早くお上から放免するとの通告を受け、ふるさとに帰郷することになった。

ところが「保原村」に帰った慶応2年春からの天候異変、麦や蚕の不作、それに追い打ちをかけるように幕府による「国防」のための道路改良工事の下命と「軍需」による物価高騰で米は3倍、みそ、しょうゆまで釣られて値上げされた。

その結果、人々は春先に種をまいた大根を引き抜き、道端に生えている野草を折って食べるほどだった。

この苦しみのなか、城内からは何の救済処置もされず、この有り様を見るにつけ、諸村の名主等もこの異常な危機をどう解決すべきか寄り集まり、たたかいの決意を固めていく。

この歴史的たたかいは「信達世直し一揆」と呼ばれ、74カ村が一つになり、一人の犠牲も出さなかった運動の中心に八郎の姿があった。

また、この巻の二として、幕末から明治にかけて高崎藩主に対する農民の直訴運動「高崎五万石騒動」を取り上げた「あきらめぬ人々」も一気に読ませるものになっている。

(埼玉県農民連 松本慎一)

◇

▼本の泉社

▼1600円+税

(新聞「農民」2014.7.7付)

|