日本学術会議公開シンポジウム

温暖化に対応したイネの栽培技術は?

農研機構九州沖縄農業研究センター・研究員

森田敏さんの講演から

日本学術会議が12月に東京大学で「気候変動に対応した作物栽培技術の現状と展望」をテーマに公開シンポジウムを開き、水稲の高温障害研究の第一人者で、農研機構九州沖縄農業総合研究センター研究員の森田敏さんが講演しました。その一部を紹介します。

「気象対応型栽培法」を研究中

気温1度上昇で一等級低下する

近年、水稲の登熟期の高温により、白未熟粒(しろみじゅくりゅう)が増加するなど、高温登熟障害が頻発しています。白未熟粒は出穂後の20日間の平均気温が26度を超えると急増することがわかっています。だいたい気温が1度上昇すると白未熟粒が10%増えます。一等米は整粒が70%以上、2等米は60%以上が基準ですので、平均気温が1度上がると等級が一つずつ下がるくらいのインパクトになります。

稲体窒素の低下で白未熟粒が増える

高温対策には、白未熟粒ができるメカニズムの解明が非常に重要だと考えています。

白未熟粒の白濁部は、デンプン蓄積が不十分なためにデンプン粒の間にすき間ができ、光が乱反射することで白く濁って見えます。白未熟粒は白濁ができる位置によっていくつかのタイプに分かれ、それぞれ発生原因が違います。

このうち高温で増加するのは玄米背部が白濁する「背白(せじろ)米」と「基部(きぶ)未熟粒」で、これらのタイプの白未熟粒は、稲体の窒素濃度(あるいは玄米窒素濃度)が低くなると増えることがわかっています。最近の農家はおいしいお米を作るために窒素施肥を控えようとする傾向がありますが、そうした時に高温に襲われると、背白米・基部未熟粒が増えるリスクが高くなってしまうわけです。今後、窒素による白未熟粒克服のメカニズムが解明されることで、食味向上と両立できる施肥技術などが見いだされるのではと、考えています。

高温対策を考える切り口は2つある

高温対策を考える切り口は2つあります。一つは、遅植えなど稲を高温に当てないようにする高温回避技術。もう一つは稲を高温に耐えさせる高温耐性強化技術です。

高温耐性技術の重要なものとして、品種改良があり、全国の農業試験場で開発が進んでいます。九州・沖縄農業研究センターで開発した高温耐性品種「にこまる」は、高温でも白未熟粒になりにくいだけでなく、収量も高く、食味も非常に高評価されており、主力品種「ヒノヒカリ」に代わるものと期待しています。

また、別の視点として、予防型技術(田植えの時など登熟期が高温になるかわからない段階で、あらかじめ講じておく技術。遅植えや高温耐性品種の選定など)と、治療型技術(高温が発生してから、あるいは高温の発生リスクが相当高まってから施す技術)の二つの考え方があります。本当は、よい治療型技術があれば、生産者にとっても大きな安心につながるのですが、これがなかなか難しいのです。

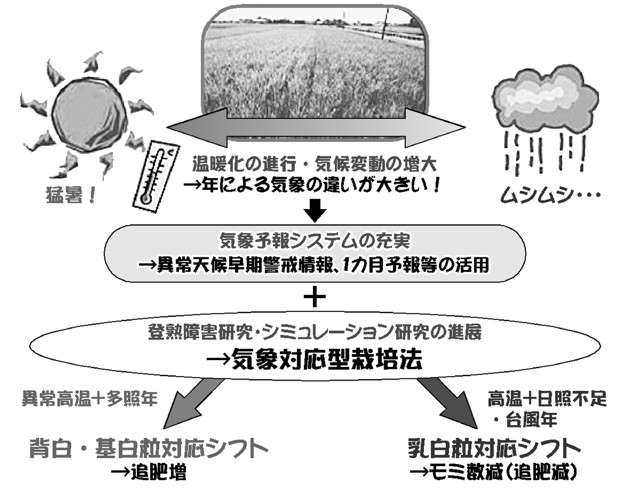

温暖化と一口に言っても、日照の多い高温もあれば、乾燥風の吹く高温、日照不足のジメジメした高温などいろいろな気象現象があります。また悩ましいのは、高温の年が増える一方で、低温の年も残ると予測されていることです。窒素の施肥はうまくいけば治療型技術になるものですが、日照不足の年は追肥を減らしてモミ数を抑える必要があり、逆に日照の多い年は窒素追肥を増やすなど、違う対応をしなければなりません。

そこで、出穂2〜3週間前の穂肥えの時期に、その時点での気象情報を頼りに追肥の程度を判断できないかと考えています。現在、気象庁とも協力して「気象対応型栽培法」の研究を重ねていて、いずれはインターネットでの情報発信にも結び付けたいと考えています。

(新聞「農民」2014.2.3付)

|