手取り大幅ダウン“赤字倍増”

米価暴落

これでは「米作ってメシ食えねぇ」

7月中旬、西日本からから始まった米の刈り入れも順次北上し、まもなく終盤を迎えようとしています。農水省は先ごろ、今年産の9月15日現在の作況を102(やや良)と発表しました。しかし農家は米価の暴落に加えて異常気象による品質の低下という二重、三重の苦難に直面して落胆と怒りの声が広がっています。

二重三重の苦難に直面

農家に落胆と怒りの声

13年産米にも下落の流れ続く

東日本大震災以来、流通の混乱や不足感から米価は高値が維持されてきました。しかし4月ごろを境に過剰感が広がり、市中相場が下落に転じ、業者間の取引価格は8月末には標準的な価格帯の関東産コシヒカリが昨年の秋に比べて1俵(60キロ)4000円、25%も下落し、他の銘柄も同様の下落ぶりです。

東日本大震災以来、流通の混乱や不足感から米価は高値が維持されてきました。しかし4月ごろを境に過剰感が広がり、市中相場が下落に転じ、業者間の取引価格は8月末には標準的な価格帯の関東産コシヒカリが昨年の秋に比べて1俵(60キロ)4000円、25%も下落し、他の銘柄も同様の下落ぶりです。

こうしたなかで始まった2013年産米の出荷。JA系統の概算金(農家からの買入価格)は宮崎県のコシヒカリが昨年産に比べて3000円下げたのを皮切りに、西日本、東日本を問わず下落の流れは続き、前年に比べ平均すると約2000円、15%もの下落で平均1万2000円程度となっています。その上、高温障害や台風の被害による等級落ちで1俵1000〜2000円引き下げられる地域が続出しています。

直近の米作りのコストは60キロ1万6001円(2011年産全算入生産費)です。概算金に戸別所得補償(現経営所得安定対策)の固定部分(約1700円)を加えても農家の手取りは1万3700円程度にすぎません。「先の参議院選挙で自民党は『農業所得の倍増』を公約したが、これでは農家は赤字の倍増だ」との落胆と怒りの声が聞こえてきます。「年末に肥料代が払えない」「もう米では食っていけない」などの声も聞かれ、まさに「米作ってメシ食えねえ」の事態です。

暴落の背景には何が…

外食関係1食の量目へらし

市場まかせで過剰感広がる

米価暴落の背景には何があったのでしょうか。東日本大震災の際に流通が混乱し、この経験から生産・流通などの各段階で米の在庫を厚めに持つ傾向にあり、価格も2年間で30%近く上昇しました。しかし深刻な不況のもとでこれに消費が追いつかず、なかでも価格転嫁に苦しむ外食関係が、弁当やおにぎりなどの1食あたりの量目を1割程度カットしたこと、などの影響が指摘されています。この間、敬遠されていたSBS輸入米が10万トンも主食用に回ったことも確実に影響しています。

|

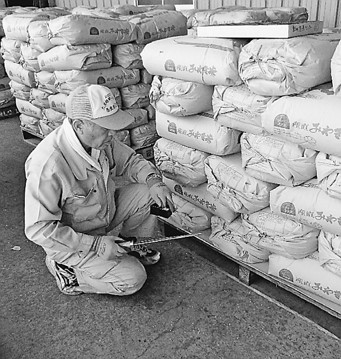

米を厳密に検査し等級を格付けします(10月18日、宮城県大崎市) |

言われ始めた80万トン近い過剰

農水省はこの間の年間需要量が政府の見通しを20万トン下回り、今年6月末在庫が見通しを20万トン上回ったと公表しました。わずか20万トン程度の過剰が直ちに暴落につながるとはあまりに異常と言わなければなりません。

国が米の管理責任を放棄し、市場任せにする米政策のもとでは、わずかな「米過剰」のサインに誰もが在庫減らしに動き、逆にわずかな「米不足」のサインには手持ちの米を増やそうとします。過去に価格の変動で大きな打撃を受けた米業者は敏感に反応せざるをえないのです。

こうして広がった過剰感は今年産の作柄とも相まって、来年6月末には「80万トン近い過剰」が言われ始めています。

政府が「米の需給と価格の安定に責任を持つ」この姿勢を明確にすることがいま、最も求められています。

需給と価格の安定に

政府は責任をもて

備蓄米買い入れ余地は25万トンも

主食用米が過剰になる一方、備蓄米や加工用米が不足しています。今年産の備蓄米買い入れの播種(はしゅ)前契約は25万トンを計画しながら18万トンの契約で終了しました。「5年以内の米で100万トン備蓄」のルールからすれば、今年産の18万トンを加えても在庫は75万トンで、25万トンもの大穴を空けています。

農民連は9月3日、政府に備蓄米の追加的買い入れを要求しましたが、農水省は、「今年産の播種前契約は終了した」「需給調整のための買い入れはしない」と要求を拒否しています。

そもそもいまの「播種前契約」方式は民主党政権が始めたもので、作柄に無関係に農家に播種前契約を求めるもので実態に合わず、3年間で65万トンの買い入れを計画しながら33万トンしか買い入れできませんでした。民主党政権の備蓄政策にいつまでもしがみつくいわれはないはずです。国民の大事な税金を投入する備蓄米制度。過剰時の買い入れや不足時の放出など需給調整にも役立つ当たり前の政策を取るべきです。

今、集荷団体等により一部の米を市場から隔離する対策がとられようとしています。しかしその財源はもっぱら農家の負担とされようとしています。政府は備蓄米買い入れなど自らの責任で行う対策とあわせて、民間の対策にも財源も含めて積極的に関与し、需給と価格の安定に責任を果たすべきです。

TPPの参加で米作りの崩壊も

いま、安倍内閣はTPP参加へと暴走していますが、市場任せに米価暴落を放置する政策に加えて、TPP参加などということにでもなれば日本の米作りは一気に崩壊しかねません。農家が安心して米を作り続け、国民が安全でおいしい国産の米を食べ続けるためにも、「政府は米の需給と価格の安定に責任を持て」「TPPへの参加は許さない」の声を大きく広げることが求められています。

(農民連ふるさとネットワーク 横山昭三)

(新聞「農民」2013.11.4付)

|