減反する人にも しない人にも

矛盾だらけの強制減反

農民連は2月14日、「減反・助け合い・担い手つくり研究会」を東京都内で開き、全国から70人余りが参加しました。

減反・助け合い・担い手つくり研究会

開会にあたって、白石淳一会長は「いままでの農政の失敗をすべて農家の責任にしようとしている。強制減反のねらいとたたかいの方向、地域農業を守ろうと各地で取り組まれている助け合いや担い手づくりをおおいに議論・交流して、農民連の方針と実践をさらに発展させよう」とあいさつしました。 開会にあたって、白石淳一会長は「いままでの農政の失敗をすべて農家の責任にしようとしている。強制減反のねらいとたたかいの方向、地域農業を守ろうと各地で取り組まれている助け合いや担い手づくりをおおいに議論・交流して、農民連の方針と実践をさらに発展させよう」とあいさつしました。

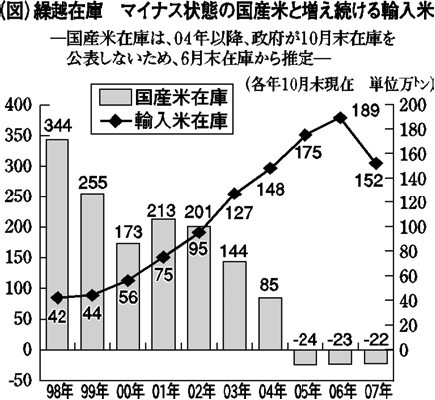

研究会では、全国連から三人が報告。農民連ふるさとネットワークの横山昭三事務局次長は、「政府は米の過剰を理由に強制的に減反させようとしているが、国産米は決して過剰ではない」「一九九三年当時のような大凶作になれば、即、輸入米在庫を投入せざるをえない」と資料を示しながら強調。減反しても米価が上がる保障はないこと、政府が備蓄米をはき出せば“減反の努力”も水の泡になってしまうこと―こうした矛盾だらけの強制減反で、行政・農協が連携して全都道府県・全市町村での目標達成に向けた異常な押し付けの手法とねらいについて、詳しく報告しました。

そして「政府は減反達成のために水張り減反や青刈りまで復活させ、あらたに七百二十七億円もの予算を投じようとしているが、作らせないために予算を使うのでなく、生産と消費の拡大のためにこそ使うべきだ」と述べました。

農民連の笹渡義夫事務局長は「異常な減反にどう立ち向かうか」と問いかけ、たたかいの方向として、(1)国際的な食糧不足のもとでの異常な減反押し付けを、農業関係者だけでなく国民的に暴露すること、(2)すべての組織が行政や農協と懇談し、減反する人もしない人も、「地域農業を守る」「備蓄米放出をやめさせる」の要求で共同を広げること、(3)強制減反ではなく、飼料稲や多用な作物の作付けで自給率向上の運動をおおいにすすめること、(4)ますます重要になっている準産直米におおいに取り組むこと―を提起しました。また真嶋良孝副会長が、「地球温暖化と七月のG8行動(北海道)」について報告しました。

各地からの報告では、岩手県連の千葉勉さんが品目横断対策による集落営農、新潟県連の鈴木亮さんが旧笹神村の大豆づくり、宮城県連の鈴木弥弘さんが飼料用イネ(ホールクロップサイレージ)の作付け、和歌山県連の宇田篤弘さんと福島県連の根本敬さんが担い手づくりについて、それぞれ実践報告。その後、参加者から活発な意見や質問が相次ぎました。

最後に笹渡事務局長は「減反をやる人もやらない人も共通の苦しみを抱えている。米価下落のほこ先をやらない人にむけるのではなく、政府にむけさせようではないか。地域に分断を持ち込むのではなく、協同と団結で国の政策を変えさせる国民的な運動としてたたかおう」と呼びかけました。

(新聞「農民」2008.3.3付)

|