異常気象と食糧生産

》最終回《

―農業のはなし―

お茶の水女子大学名誉教授 内嶋 善兵衛

広い範囲に増える高温害

イネの開花期と登熟期に高温害

年によって変動しながらも気温は上昇し続けており、その影響は水稲、野菜、果樹類から畜産にまで広がっています。なかでも深刻なのは夏作物(イネ、ダイズ、トウモロコシなど)の開花・受精への影響です。イネの高温不稔は熱帯地方ではよく知られていましたが、日最高気温の上昇につれ、日本でも見られるようになってきました。

イネの開花は朝九時ごろから始まり、十一時ごろに最盛で、午後一時ごろに終わります。この間に雄しべの先端の葯(やく)が開いて花粉が飛び出し、雌しべの先端に付着し、受精活動が始まります。この期間は温度条件に非常に敏感で、高すぎても低すぎても受精がうまくゆかず不稔籾(もみ)になり、収量が大きく低下します。

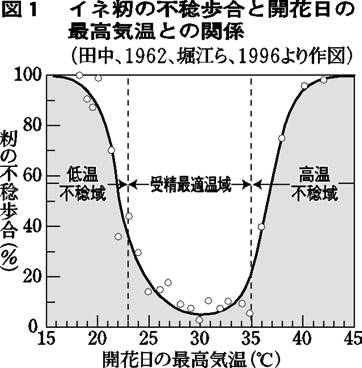

多くの実験結果が図1にまとめられています。開花日の最高気温が二三〜三五度の範囲では不稔度は二〇%以下で受精適温度域といえます。二三度以下は低温不稔で冷害の原因です。一方、三五度以上では高温で葯や雌しべが不活性になり、不稔率が一〇〇%近くなります。これは日最高気温三五度以上では、イネの花器が高温と乾燥のために機能不全になるためです。大陸内部の畑作地帯では、ダイズ、トウモロコシの高温不稔が今後頻発すると心配されています。

多くの実験結果が図1にまとめられています。開花日の最高気温が二三〜三五度の範囲では不稔度は二〇%以下で受精適温度域といえます。二三度以下は低温不稔で冷害の原因です。一方、三五度以上では高温で葯や雌しべが不活性になり、不稔率が一〇〇%近くなります。これは日最高気温三五度以上では、イネの花器が高温と乾燥のために機能不全になるためです。大陸内部の畑作地帯では、ダイズ、トウモロコシの高温不稔が今後頻発すると心配されています。

イネのもう一つの重要な高温害は、登熟期の高温障害です。出穂から四十〜五十日間は登熟期間で、この間の平均気温が二〇〜二三度で収量も高く品質もよいことは古くから知られていました。最近の高温期間の延長により、この登熟平均気温が高くなり、西日本だけでなく北日本でも登熟の高温害が目立ってきました。コシヒカリでの実験によると、出穂後十日間の平均気温が二七度を超すと心白米などの発生率が急増するようです。対策として、より遅く出穂する品種の開発や栽培期間をずらすことが行われていますが、台風襲来の危険性が増してきます。

稲作の中心が今よりも北へ移動

年間一千万トン近い収穫をもたらすイネは、地位が低下したとはいえ、私たちの生存エネルギーの大きな供給源です。現在進行している炭酸ガスの濃度上昇と温暖化、それと稲作との関係は、農家だけでなく一般人にも最大関心事です。この問題に答えるには、イネの生理活動に、高い炭酸ガス濃度と高い気温が同時に及ぼす影響を明らかにし、イネの成長・収量形成の予測モデルに組み入れることが必要です。

年間一千万トン近い収穫をもたらすイネは、地位が低下したとはいえ、私たちの生存エネルギーの大きな供給源です。現在進行している炭酸ガスの濃度上昇と温暖化、それと稲作との関係は、農家だけでなく一般人にも最大関心事です。この問題に答えるには、イネの生理活動に、高い炭酸ガス濃度と高い気温が同時に及ぼす影響を明らかにし、イネの成長・収量形成の予測モデルに組み入れることが必要です。

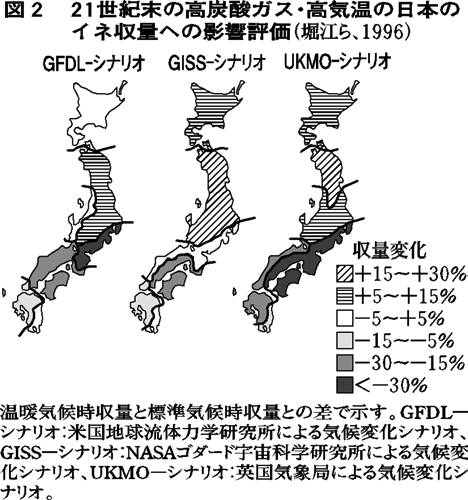

そのようなモデルによる二十一世紀末の日本の稲作予想の結果が図2に示されています。耐高温性がアキヒカリ程度にやや弱いモデル品種を想定した結果です。二十一世紀末には、東日本の南半分から西日本にかけて現在より減収し、東日本の北半分、北日本で増収になります。全般的にみて、稲作の中心は現在より北へ移動するようです。温暖気候下での日本の稲作を守るには、耐暑性の高い良味多収性品種の育成と、安全作期と適正技術の開発が必要です。

(おわり)

(新聞「農民」2006.6.19付)

|