異常気象と食糧生産

》5《

―農業のはなし―

お茶の水女子大学名誉教授 内嶋 善兵衛

稲の成長に必要な温度条件

発芽から収穫までの温度は…

暖温帯を起源とする稲は、縄文晩期か弥生初期に日本列島に渡来したようです。その高い栄養と多収量

、そして連作可能性によって全国に広がり、国民の主食となり長く経済を支えてきました。

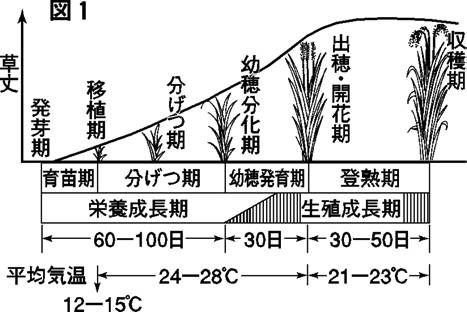

品種や栽培地の気候で違いますが、稲の発芽から収穫までの平均的な流れは図1のようになります。稲の栽培には、図に示したような温度条件を満足する期間が百二十〜百八十日必要です。これは葉や茎が主として成長する栄養成長期と籾(もみ)の基となる穂が分化してみのる生殖成長期に分けられます。 品種や栽培地の気候で違いますが、稲の発芽から収穫までの平均的な流れは図1のようになります。稲の栽培には、図に示したような温度条件を満足する期間が百二十〜百八十日必要です。これは葉や茎が主として成長する栄養成長期と籾(もみ)の基となる穂が分化してみのる生殖成長期に分けられます。

栄養成長の第二出発点である移植は気温がセ氏一二〜一五度になると可能です。その後二四〜二八度という気温のなかで稲は分げつ繁茂します。そして六十〜百日ほど経過するころから各茎の基部では穂の分化、成長が始まります。三十日もすると成長し切った稲穂が各茎の止葉より上に現れ、各籾は開花、受粉してみのりが始まります。開花、受粉して三十〜五十日間が登熟期です。この間の平均気温が二一〜二三度で、日射量の多いほど多収になります。

出穂・開花期の低温で収量激減

図1に示したような温度条件が栽培期間を通じて満足される年は多くありません。それは各地域の天気が地球全体の大気や海洋の流れの変動によって常にゆらぐためです。とくに北日本、東日本北部は夏に低温の現れやすい地域です。明治以来の記録によると、三〜四年に一回は低温の夏が起き、稲作に大きな被害を与えています。これが日本の稲作の大敵――冷害です。

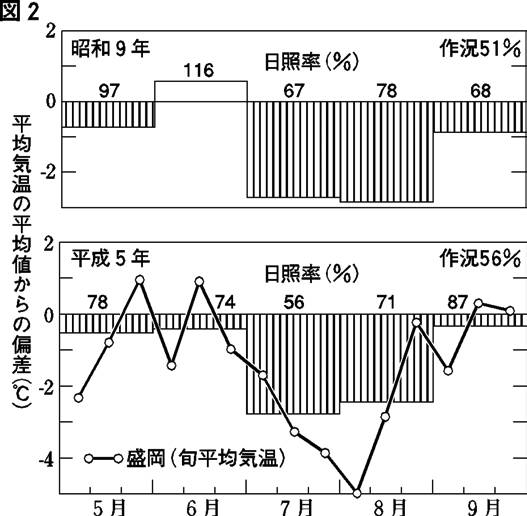

人々の記憶に残る昭和九(一九三四)年と平成五(一九九三)年の大冷害時の夏の気温経過が、平年値からの偏差として図2に示されています。稲穂の分化形成そして出穂開花にあたる七、八月の平均気温が平年より三度も低くなりました。稲穂は不完全で「シイナ」が多くなり収量

は激減しました。両年とも東北地方の作況は約五〇%と半作になり、農家だけでなく国民経済にも大打撃を与えました。(平成五年には全国作況は七四で、約二百五十万トンの米不足) 人々の記憶に残る昭和九(一九三四)年と平成五(一九九三)年の大冷害時の夏の気温経過が、平年値からの偏差として図2に示されています。稲穂の分化形成そして出穂開花にあたる七、八月の平均気温が平年より三度も低くなりました。稲穂は不完全で「シイナ」が多くなり収量

は激減しました。両年とも東北地方の作況は約五〇%と半作になり、農家だけでなく国民経済にも大打撃を与えました。(平成五年には全国作況は七四で、約二百五十万トンの米不足)

図には日照時数の平年値への割合も示されています。稲作期の日照は平年よりいちじるしく低下し、光合成活動の源である日射量も激減しました。これは夏の低温が、オホーツク海高気圧から吹き出す低層雲をともなう北東風によってもたらされるからです。この風は「ヤマセ」とか「けがつ風(飢渇風)」とよばれ、天明、天保の大昔から凶作の使者として恐れられてきました。

冷害にどう対処するかの工夫

平成の大凶作時の盛岡の旬間平均気温の経過も示されています。収量形成の重要期間(七月から八月中)に平年より三度以上も、とくに八月上旬には五度も低くなりました。これは異常気象そのものです。この異常気象――冷害にいかに対処するかに多くの人々が工夫をこらし努力を注いできました。

(つづく)

(新聞「農民」2006.2.13付)

|