異常気象と食糧生産

》1《(新連載)

―農業のはなし―

お茶の水女子大学名誉教授 内嶋 善兵衛

<プロフィル>

一九二九年、長崎県島原市生まれ。農学博士。宮崎大学を卒業後、農水省農業技術研究所に入所。同研究所気象管理科長を経て、お茶の水女子大学教授、宮崎公立大学長を歴任。現在はお茶の水女子大学名誉教授。

主な研究分野は、水田用水と水田水の温度状態と熱収支に関する研究など。長年にわたり、気象と農業の関係を深く探求。その活動は、日本国内に止まらず、海外でも幅広く活躍し、第一人者として認められている。

主な著書は「日本の気候」「ゆらぐ地球環境」「地球温暖化とその影響」など。その他、翻訳、分担執筆、編集なども行い、手がけた書物は多数。

異常気象にさいなまれる農業

地球の寒さが和らいだ約一万年前、世界各地で私たちの祖先は、自らの労働と知恵を食料の生産に投入する農業を発明したようです。最初は、周辺に自生している植物の中から食べられるものを選んで、簡単な管理をしたようです。当時も気象条件は地域でずいぶんと違っており、それに応じて自生していた植物も大幅に違っていました。

この気象条件による植物群の違いが、よく言われる農業の違いの原因です。例えば、温暖で雨の多い東南アジアから日本列島にかけては稲作農業が、少雨でやや冷涼な中近東の高原地には麦作農業が発達したことがそうです。人々の活動のエネルギー源である食料生産のやり方の違いは、そのエネルギーを使って営まれる人間活動の多くに影響を及ぼしてきました。

農業は世界最古の誇りある産業

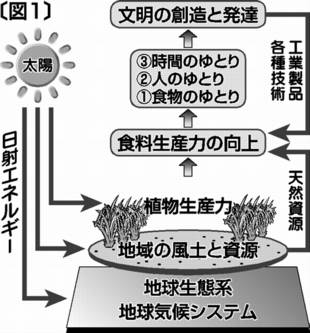

その様子をまとめると図1のようになります。図1からわかるように、農業は約一・五億キロメートルの宇宙のかなたから届く太陽エネルギーを、作物・家畜の働きを通

じて人間の活動エネルギー(食料)に変換して収穫する産業です。 その様子をまとめると図1のようになります。図1からわかるように、農業は約一・五億キロメートルの宇宙のかなたから届く太陽エネルギーを、作物・家畜の働きを通

じて人間の活動エネルギー(食料)に変換して収穫する産業です。

しかも、農業は世界最古で、人間の文明と全産業を生み出した母なる誇りある産業です。

地球へ届く太陽エネルギーのほとんどは、生き物たちの生存を支える地球気候を作り出すのに使われます。地球は半径六千三百八十キロメートルの球であるので、太陽から届くエネルギー量は場所や季節によって大きく変化しています。それに応じて地域の気象条件と植物群も、「所変われば品変わる」の通りに、場所で相当に変化します。この変化は農業のすべてに著しい影響を与えています。それは皆さんが国内外を旅行して見たり聞いたりした通りです。

図1に示されているもう一つの重要なことは、多くの人々の工夫と努力によって、食料生産力が向上して余分な食料を生産できるようになったことです。このおかげで、時間を他のことに使い、物を作る技術の開発などに従事するグループが生まれました。各地域の古い歴史が教えるように、余分な食料が文明の進歩と技術の発達をもたらしたのです。開発された技術の多くが農業に応用され、食料生産力がさらに向上するというルートを回りながら、農業は進歩してきました。

不作・凶作と飢えが農業の歴史

このように記すと、人間の活動エネルギーを作る農業は、約一万年前から現在まで順風満帆の勢いでスムーズに進歩したように思えます。しかし、人間と農業の歴史をひもとくと、それは不作・凶作とそれによる飢えとの二人三脚で、人間は歴史を築いてきたことがわかります。

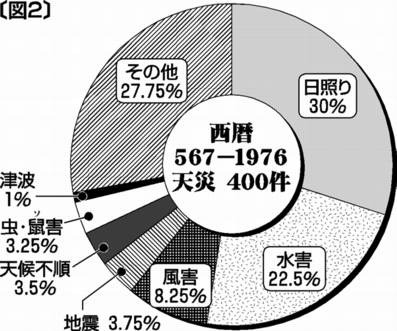

不作・凶作の原因には、戦火や政治の失敗という人為的なものもありますが、最大の原因は冷夏・少雨・厳寒・洪水などの天災です。少し古い日本の記録によると、西暦五六七年から一九七五年までの約千四百年間に五百六回も飢饉(ききん)が発生しています。戦火や穀留(こくどめ=藩外への食料移出の禁止)という人災によるものが一一%、残り八九%は日照り・水害などの天災によって起きています。

いま天災だけによる飢餓をみると、約千四百年間に四百件も起きており、三・五年に一回は不作・凶作に襲われた計算になります。海外からたくさんの食料を輸入したり、国内で自由に食料を融通できなかった大昔、人々はほとんどいつも腹をすかし、飢えに怯(おび)えていました。毎日が“晴れ”の食事で飽食に慣れきった現代の日本人にはとても理解できないことです。

では、四百回もの飢饉をもたらした天災とはどのようなものだったのでしょうか。それが図2の円グラフに示されています。いわゆる異常気象によると思われる飢饉が六四・二五%(日照り三〇%、水害二二・五%、風害八・二五%、天候不順三・五%)を占め、断トツです。水利施設のよく整った現在では考えられないことですが、明治維新の前までは日照り(すなわち干ばつ)による不作・凶作が約三分の一を占めていました。 では、四百回もの飢饉をもたらした天災とはどのようなものだったのでしょうか。それが図2の円グラフに示されています。いわゆる異常気象によると思われる飢饉が六四・二五%(日照り三〇%、水害二二・五%、風害八・二五%、天候不順三・五%)を占め、断トツです。水利施設のよく整った現在では考えられないことですが、明治維新の前までは日照り(すなわち干ばつ)による不作・凶作が約三分の一を占めていました。

それに水害が続いています。これは大昔から台風と梅雨末期の豪雨・長雨が、田畑や作物を流失させたり、作物の生長と収量形成のもとである太陽エネルギーをさえぎって不作・凶作をもたらしていたのです。意外に思われるのは、江戸時代以降の日本農業の最大の異常気象災害である冷害(天候不順に分類されている)が少ないことです。これは古い日本では稲作が日本列島の西半分で主としておこなわれていたことに関係しているようです。

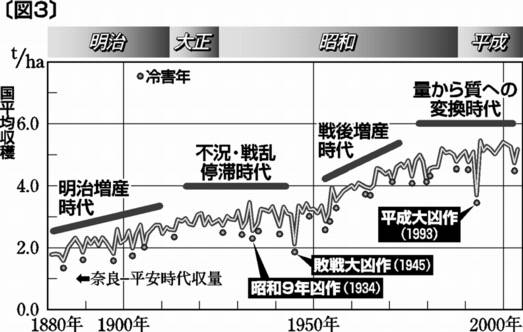

すでに説明したように、いかにしてたくさんの食料を安定して生産するかは、農業者の最大の目標でした。このため有名・無名の人々が長い間、工夫を重ね、努力を傾けて種々な技術を開発し、また収量の高い品種を育ててきました。このおかげで、例えば日本の稲の収量は図3のように着実に上昇してきました。現在(二〇〇四年)の全国平均収量の一ヘクタール当たり五・一四トンは、世界最高水準グループです。他の作物でも顕著な成果をあげてきました。

異常気象の被害克服できたのか

では、農業技術の開発や優良品種の育成によって、年々変動するお天気の悪い影響を完全に克服できたのでしょうか。一九五〇年代後半から一九七〇年代半ばにかけては、農家の人々および多くの技術者の増産努力によって、毎年のように全国平均収量

が上昇しました。このころ、一部の人々は技術の進歩によって稲作の大敵である冷害は克服されたとつぶやいていました。 では、農業技術の開発や優良品種の育成によって、年々変動するお天気の悪い影響を完全に克服できたのでしょうか。一九五〇年代後半から一九七〇年代半ばにかけては、農家の人々および多くの技術者の増産努力によって、毎年のように全国平均収量

が上昇しました。このころ、一部の人々は技術の進歩によって稲作の大敵である冷害は克服されたとつぶやいていました。

しかし、その後の稲の収量の動き、とくに一九九三年の「平成の大凶作」や二〇〇四年の十回の台風上陸による農業被害の発生などをみると、技術の進歩によって異常気象の被害は克服できるとは、安易には言えないようです。とくに最近、顕在化してきた地球温暖化は、世界各地で異常な高温・日照りの夏や豪雨をもたらし、その頻度も増しています。また、夏から秋にかけて日本を襲う台風の強さも強くなっていると報じられています。

食料生産確保は農業者の誇り

このように異常気象の強大化と頻発が予想されるなかで、耕地と作物を守り、食料生産を確保することは、農業者の大きな責務であり、誇りでもあるのです。そのためには、農業に大きな影響を与える異常気象の姿と、それに備える種々な技術を知ることが重要です。そこで本シリーズでは、主として日本での例を引きながら、異常気象と農業との関係をできるだけわかりやすく説明したいと思っています。

(つづく)

(新聞「農民」2006.1.16付)

|